L’invisible en Astronomie

Introduction

« Voir l’invisible », voici une formule aussi stimulante qu’impossible à tenir, dans la mesure où elle indique, dans sa lettre même, une contradiction manifeste. Pourtant, elle représente aussi un défi qui a souvent provoqué les hommes, les scientifiques et les artistes en particulier. C’est à ce défi que nous voulons, dans ce travail, contribuer à répondre en adoptant les angles thématiques, théoriques (puis graphiques) suivants : pourquoi et comment représenter visuellement des phénomènes astronomiques réputés invisibles, comme les trous noirs, la matière sombre ou même certaines constellations ?

Dans quelle mesure la production graphique peut-elle vraiment rendre l’invisible visible ou, à tout le moins, perceptible pour nous ? Est-ce une illusion, voire une imposture, que de prétendre, par des moyens graphiques, donner accès à l’invisible astronomique, stellaire ?

Notre démarche s’inscrit d’emblée dans une tension qu’on veut féconde entre rigueur scientifique et interprétation graphique.

En quel sens le graphisme peut-il servir de lien, d’intermédiaire ou de passeur entre l’expertise des savants et un public qui n’est pas spécialiste mais curieux et désireux de voir ce qui, a priori, est refusé à la vision ?

Ces questions reviennent à essayer de définir le rôle pédagogique du graphiste sans que celui-ci ne perde sa spécificité, qui tient dans l’articulation qu’il doit maintenir entre des exigences fonctionnelles, communicationnelles et esthétiques.

*

I.Origines et fondements des représentations graphiques en astronomie

1.Une quête ancienne: rendre visible l’invisible

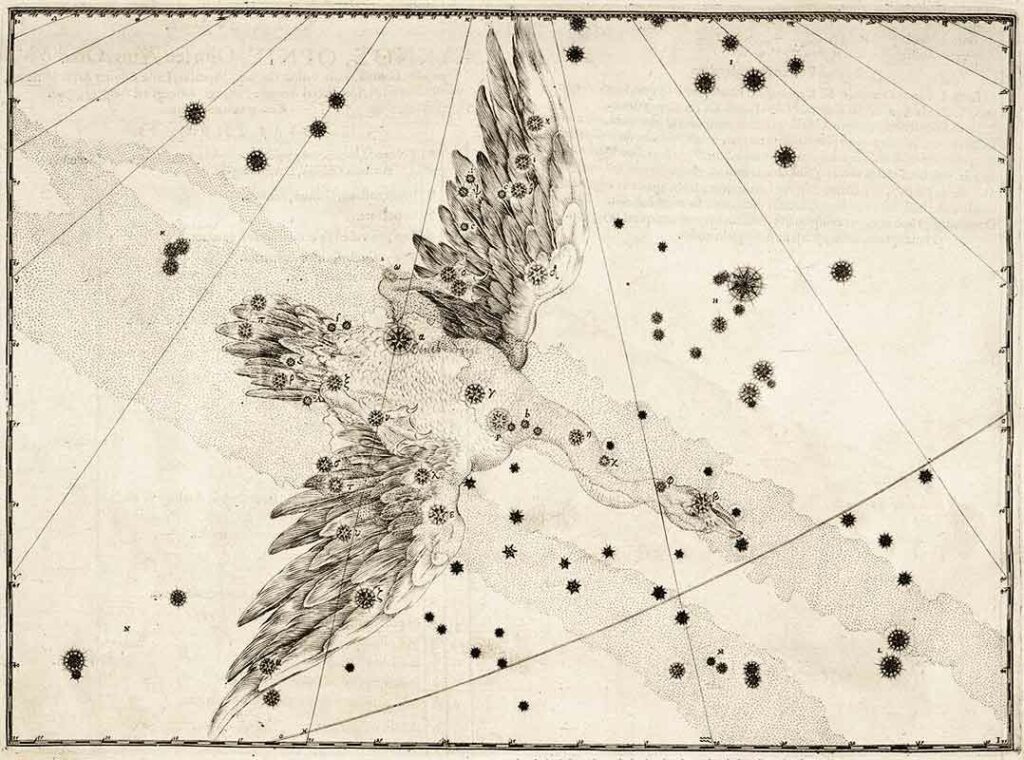

Depuis l’aube des civilisations, l’humanité a cherché à comprendre et à représenter ce qui dépasse ses perceptions immédiates. Cette quête d’interprétation du cosmos s’est traduite par des tentatives de rendre visible l’invisible, que ce soit pour capturer l’apparence du ciel étoilé ou pour donner une forme concrète aux mythes et croyances des sociétés anciennes. Les constellations, par exemple, témoignent de cette volonté de structurer l’univers. En reliant des étoiles par des lignes imaginaires, les observateurs ont pu transformer le désordre apparent de la voûte céleste en formes reconnaissables et évocatrices: triangles, losanges, figures d’animaux ou encore objets symboliques.

Ces « astérismes¹ », souvent inspirés de la mythologie ou de l’environnement culturel, n’avaient aucune correspondance physique réelle avec les étoiles qui les composaient. Par exemple, deux étoiles d’une même constellation pouvaient se situer à des centaines d’années-lumière l’une de l’autre, sans lien concret autre que leur alignement apparent vu de la Terre. Pourtant, ces regroupements arbitraires répondaient à des besoins pratiques, spirituels et narratifs: ils servaient de repères pour localiser les astres mobiles (planètes, Lune, comètes) et rythmaient les cycles agricoles ou religieux des civilisations.

2.Des constellations aux premières cartes célestes

Progressivement, l’idée de structurer le ciel s’est développée, donnant naissance aux premières cartes célestes. Ces représentations avaient pour objectif de positionner les étoiles de manière méthodique et de créer un système visuel permettant de mieux se repérer dans l’immensité du ciel nocturne. Un exemple emblématique de cette démarche est l’Uranometria⁴ (1603), où les cartes, souvent ornées d’illustrations détaillées, mêlaient rigueur scientifique et sens esthétique. Ces cartes répondaient à des besoins pratiques, comme l’observation des astres, mais aussi à une volonté d’organiser et d’interpréter le cosmos.

Cette tendance à projeter dans le ciel des éléments familiers, issus de l’environnement, de la culture ou de la religion, reflétait une manière d’apprivoiser le cosmos. Comme le souligne Daniel Kunth, de l’Institut d’Astrophysique de Paris:

« Les sociétés humaines ont projeté dans le ciel nocturne des éléments familiers de leur environnement, de leur culture, de leur religion. Une manière d’apprivoiser le firmament pour que, tel un miroir, il leur renvoie leurs propres images du monde. »²

Aujourd’hui, cette approche perdure avec la division du ciel en quatre-vingt-huit constellations officielles, chacune correspondant à une zone spécifique. Cette structuration permet d’associer n’importe quel point du ciel à une constellation précise. L’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, l’explique ainsi : « La totalité de la sphère céleste est ainsi divisée, permettant d’associer n’importe quel point du ciel à une constellation. »³ Ces efforts montrent que, depuis ses origines, le graphisme a joué un rôle fondamental pour rendre le ciel plus compréhensible et accessible à tous.

3.Des bases empiriques et un héritage universel

Les cartes du ciel, même celles récentes ou non, montrent une chose essentielle: l’observation et la représentation sont étroitement liées. Observer, c’est déjà faire un choix, et représenter, c’est une forme d’interprétation. Les premières tentatives de cartographie céleste, bien que rudimentaires, posent les bases de ce que nous faisons encore aujourd’hui: traduire des données astronomiques pour mieux les comprendre.

II.Les révolutions de la science moderne: voir au-delà du visible

1.L’invention du télescope et de la photographie

Avec l’arrivée du télescope au XVIIᵉ siècle, la perception du ciel a changé. Les astronomes pouvaient enfin observer des détails invisibles à l’œil nu, comme les cratères lunaires ou les anneaux de Saturne. Mais comment partager ces découvertes avec ceux qui n’avaient pas accès à ces instruments ? Par des dessins, souvent réalisés par les astronomes eux-mêmes.

Puis, au XIXᵉ siècle, la photographie astronomique a révolutionné cette approche. En capturant des images précises du ciel, elle a permis de remplacer les croquis par des données objectives. Mais même ces photographies sont transformées pour plus de compréhension : des codes de couleurs sont ajoutés pour représenter des éléments invisibles comme les gaz dans les nébuleuses. Par exemple, l’hydrogène apparaît en rouge et l’oxygène en bleu, comme l’observe David Malin dans son livre L’Invisible en Astronomie¹.

2.Voir l’invisible: la matière sombre et les trous noirs

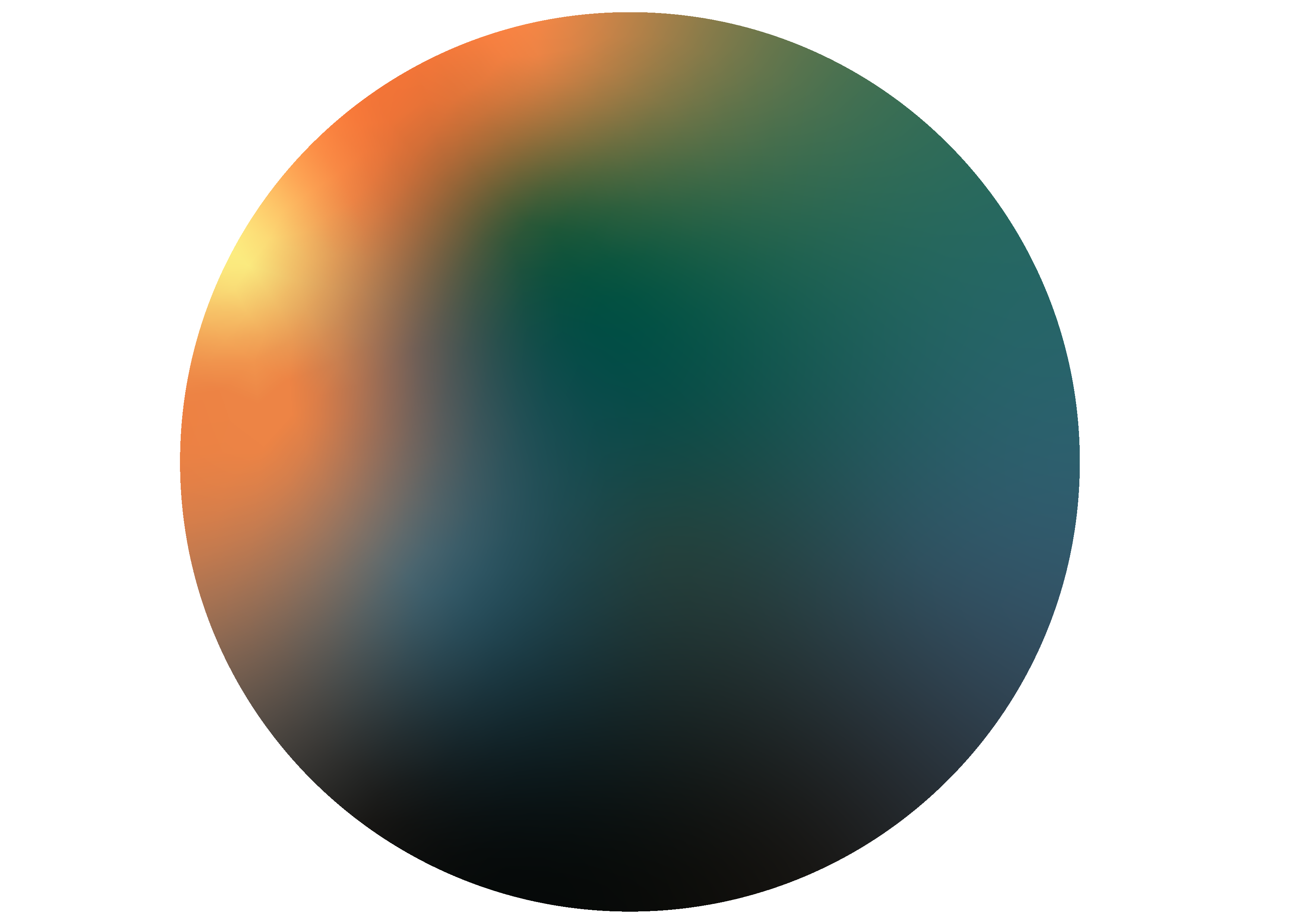

Malgré les progrès scientifiques, certains phénomènes comme les trous noirs et la matière sombre restent tout de même invisibles. Ces objets ne peuvent être photographiés directement, mais les modèles scientifiques permettent de créer des simulations graphiques les rendant perceptibles. Par exemple, en mai 2024, la NASA a simulé un vol vers un trou noir supermassif, montrant les effets spectaculaires de la relativité générale². De même, grâce à l’Event Horizon Telescope³, les scientifiques ont reconstitué l’apparence d’un trou noir en utilisant les émissions radio de son disque d’accrétion².

Ces représentations, bien qu’approximatives, illustrent comment le graphisme va au-delà de la photographie pour nous aider à imaginer l’invisible.

III.Graphisme en astronomie: entre traduction fidèle et illusion reconnue

1.Le graphisme comme traduction visuelle

Les graphismes astronomiques jouent un rôle crucial dans la vulgarisation des sciences de l’espace. Des œuvres comme celles de Jan Willem Tulp pour l’Agence Spatiale Européenne (ESA) mélangent précision des données et choix esthétiques pour rendre l’astronomie plus accessible. Ces créations montrent comment la cartographie et la visualisation structurent les informations spatiales, mais elles ne traduisent pas toujours leur exactitude absolue.

Selon Nadieh Bremer², graphiste et scientifique des données, le processus repose sur une évaluation continue de l’équilibre entre la clarté des informations et la créativité. Elle explique:

« Je commence par visualiser les données de manière à faire ressortir clairement l’information principale. Une fois cela accompli, je réfléchis à des moyens de rendre le design plus créatif. Cependant, à chaque modification ou ajout, je prends du recul pour m’assurer que l’information principale reste toujours compréhensible. »

Ainsi, le graphisme, outil d’interprétation au service de l’astronomie, est aussi un espace créatif pour le graphiste. Se pose alors la question de trouver un équilibre entre créativité et rigueur, deux notions qui peuvent paraître un peu contradictoires.

2.Art ou science ? Une frontière floue

Certaines œuvres inspirées de l’astronomie, comme celles de Laurent Grasso³, oscillent entre art et science, mais elles ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les visualisations scientifiques. Grasso ne cherche pas à représenter des données précises ou à transmettre une information scientifique directe. Il s’inspire des thématiques de l’espace et des phénomènes célestes pour nourrir une réflexion artistique et poétique sur l’invisible et le mystère de l’univers.

À l’inverse, Nadieh Bremer², spécialiste des visualisations de données, met l’accent sur la rigueur nécessaire dans ce type de travaux. Elle affirme:

« Peu importe à quel point une visualisation est créative, elle ne doit jamais compromettre la compréhension des données. »

Cette distinction est essentielle: si les créations de Bremer s’inscrivent dans une démarche pédagogique et scientifique, celles de Grasso visent à éveiller une émotion ou une réflexion artistique, sans obligation de fidélité aux données ou à leur interprétation.

Ainsi, ces deux approches montrent comment l’astronomie peut inspirer à la fois la précision scientifique et la liberté créative, tout en captivant l’imaginaire de manière différente.

IV/Accessibilité des concepts complexes pour le public

1.Le rôle de la vulgarisation scientifique

La vulgarisation scientifique est une passerelle essentielle entre le monde de la recherche et le grand public. Des institutions comme la NASA et l’ESA intègrent cette mission au cœur de leurs projets, non seulement pour partager pour que ce soit compréhensible pour le plus grand nombre mais également éduquer.

2.Le design graphique au service de la pédagogie

Le rôle des graphistes dans la vulgarisation scientifique est central. En traduisant des concepts astronomiques complexes en visuels accessibles, ils permettent au public de saisir des idées abstraites et parfois intimidantes voir inaccessibles. En simplifiant sans dénaturer, les graphistes traduisent ces idées en visuels clairs à l’aide de palettes bien pensées, de métaphores graphiques et d’éléments interactifs. Ainsi, ils rendent des concepts complexes intuitifs et accessibles, transformant ce qui semblait réservé aux experts en une expérience compréhensible et captivante.

Par exemple, les représentations graphiques des orbites planétaires ou des trajectoires spatiales traduisent des données mathématiques et techniques en illustrations claires et engageantes. Les couleurs peuvent indiquer des différences de température ou de composition, tandis que les proportions visuelles aident à mieux comprendre l’échelle des phénomènes.

Comme l’a souligné Nadieh Bremer², ces œuvres graphiques doivent non seulement être esthétiques mais aussi efficaces dans leur pédagogie:

« Le défi est de s’assurer que l’information principale reste lisible tout en explorant la créativité. »

Grâce à des créations artistiques bien conçues, les graphistes stimulent également la curiosité du public. En suscitant l’émerveillement pour des sujets abstraits comme les trous noirs ou les exoplanètes, ils encouragent une exploration plus approfondie de l’astronomie. Ces approches renforcent ainsi le rôle éducatif des visuels tout en construisant une connexion émotionnelle avec l’audience.

Conclusion

Rendre l’invisible visible dépasse le défi technique; c’est une façon de rapprocher la science du public. Grâce au graphisme, l’astronomie devient accessible, compréhensible et inspirante, nous montrant que, bien que tout ne soit pas visible, nous pouvons toujours imaginer et apprendre. Ces images démontrent comment la science et la créativité s’unissent pour enrichir notre compréhension de l’univers.

Cependant, une question persiste: le graphisme en astronomie, bien qu’imparfait, est-il une trahison de la réalité ou un outil essentiel pour rendre l’invisible accessible ? Plutôt que de masquer la vérité, ces visualisations prolongent notre capacité à percevoir un univers autrement inaccessible.

À l’avenir, les technologies comme l’intelligence artificielle et les visualisations interactives pourraient transformer notre compréhension du cosmos. Ces innovations élargiront les frontières de ce que nous pouvons voir et imaginer, permettant au graphisme en astronomie de continuer à inspirer et éduquer les générations futures.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Nadieh Bremer pour sa disponibilité et l’interview enrichissante qu’elle m’a accordée, qui a été essentielle à ce travail, ses connaissances ainsi que son point de vue ont été un vrai plus. Enfin, mes remerciements vont à mes lecteurs, pour leur soutien et leur collaboration.